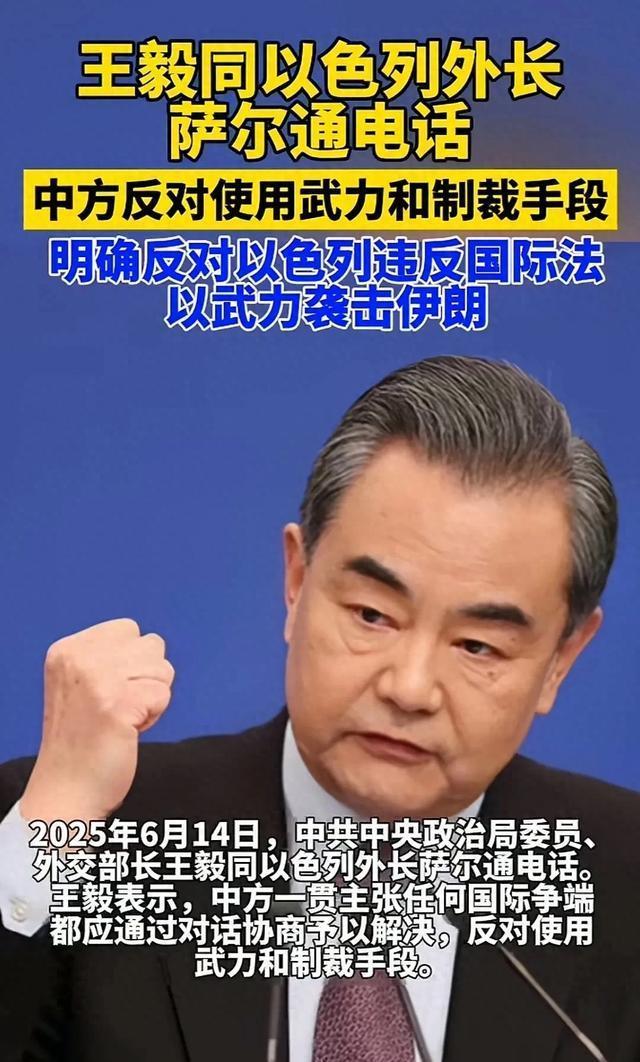

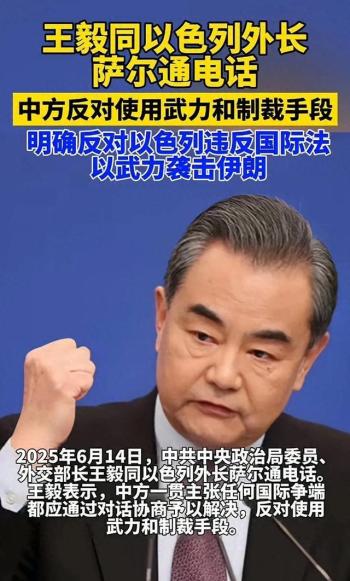

怎样才能化解伊以矛盾 中国斡旋新角色。中国外长分别与伊朗和以色列外长进行了电话会议,向特拉维夫表明武力行为不可接受,同时向德黑兰确认支持其主权完整。这种外交操作引发了全球观察者的广泛讨论。柏林自由大学中东问题研究小组的一位资深研究员指出,中国正建立一套不依附传统强权逻辑的中东平衡术。

通话时间点的选择耐人寻味。以色列对伊朗伊斯兰革命卫队军事设施进行打击后三天,中方启动了对话机制。中国驻联合国代表团在袭击次日便完成定调,这与其在俄乌冲突中的反应速度形成对比。英国皇家国际事务研究所的卫星影像分析显示,新疆军区某后勤保障基地在事件前五天突然增加应急物资储备,但现有证据链不足以证明这是关联行动。

德黑兰政界流传着不同版本的解读方案。某革命卫队将领在内部演讲中将中方立场视为“全球权力结构松动的信号”,这一观点得到七名议会外交委员会成员的支持。以色列《国土报》专栏作家谢尔曼发现,内塔尼亚胡政府推迟了原定对加沙北部的新军事计划,可能源自中国立场带来的国际压力重塑。印度观察家基金会特别简报指出,中国对伊以冲突的介入力度突破历史峰值,较2006年黎巴嫩战争时期的参与度提升380%。

莫斯科同步进行的斡旋行动暗含策略互补性。普京与两国领导人通话后的记者会上,摄像机分别对准印有克里姆林宫徽章、新月旗和大卫之星的话筒架。俄罗斯科学院院士卡拉加诺夫解密了莫斯科与北京的事前协调机制,双方在安理会紧急会议前两小时完成立场校准。欧盟对外行动署的机密备忘录显示,法德领导人曾试图建立独立调解渠道,但因缺乏有效威慑能力未能突破僵局。

特别声明:以上文章内容仅代表作者观点,不代表本站观点或立场。如有关于作品内容、版权或其它问题请于作品发表后与我们联系。

零时古怪 - 中国第一时事资讯综合门户

零时古怪 - 中国第一时事资讯综合门户