1905电影网专稿 当历史的硝烟掠过八十载春秋,我们始终记得,这片土地上,曾书写着无数中华儿女万众一心、保家卫国的英雄传奇!

十四年抗战,中华大地上没有旁观者:

女同胞挽起衣袖扛起枪,在血色战场上绽放出“红色娘子军”的英勇之花;孩子们登高放哨、传送信件,以稚嫩身躯承载坚定的信念。地不分南北,人不分老幼,各民族、各阶层纷纷挺身而出,书写以少胜多的英雄奇迹。港澳台同胞亦以各种形式支援抗日,共同筑起一道民族救亡的长城。

少年无畏:烽火中成长的“小英雄”

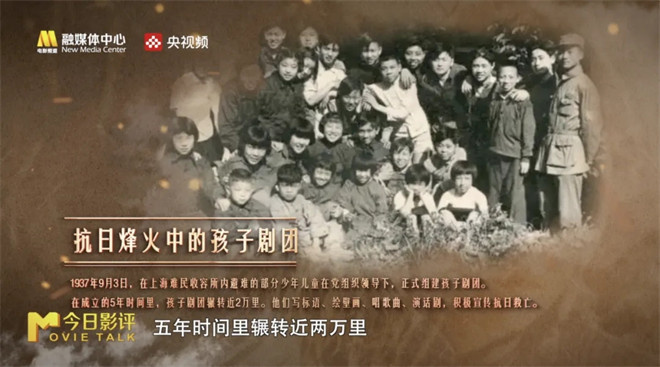

“孩子们,站起来,在这抗战的大时代,创造出我们的新世界!”这是上海孩子剧团团歌中的歌词。五年间,这群来自难民收容所的孩子们辗转两万里,冒着炮火宣传抗日。

在晋察冀边区,无数孩子坚守“五不誓言”,拒不合作、誓不低头。小英雄温三郁甚至被日军砍掉两根手指,也未曾屈服。

而在光影长河中,有太多像温三郁这样的抗日小英雄。这些银幕上的小英雄,是万千抗日儿童的缩影,绘就万众一心图景里最纯净的亮色。

电影《鸡毛信》中,少年海娃将情报藏于羊尾之下,多次冒着生命危险与日军周旋,最终成功送达;《小兵张嘎》中,嘎子光脚执木枪,没有钢枪却信念如钢,没有铠甲却心怀赤诚,他以最本真的方式跃入几代人的记忆。

中国电影资料馆研究员左衡说,即使在今天回看《小兵张嘎》,仍会为其艺术表现感到惊喜。他强调,这部电影通过小嘎子的主观视角,引领观众进入隐蔽而真实的敌后战场。那些流畅的长镜头,完全依靠人工与半手工业式的制作方式完成,堪称中国电影史上的艺术突破。

左衡特别谈到,这部电影最打动他的,是对“小英雄”的真实塑造。嘎子并非完美——他甚至有些“坏毛病”,曾因堵老乡烟囱而引发争议。但正因如此,这个形象才格外可信、可爱。

“观众尤其是青少年,也许难以全然理解董存瑞那样的成年英雄,却很容易对嘎子产生共鸣。”左衡说:“《小兵张嘎》表面讲述一个孩子的成长,内里却是一个民族在战火中迅速成熟的深刻寓言。”

八方支援:各族儿女共筑钢铁防线

十四年抗战历程中,中华民族各族儿女在华夏大地并肩作战、驰骋杀敌,为国家的解放事业做出了不可磨灭的贡献。

英勇的回民支队司令员马本斋,是其中一位杰出的代表。从1937年至1944年,他率领回民支队历经大小战斗870余次,歼灭日伪军3.6万余人,用热血书写了回族人民英勇抗日的传奇。

当电影《回民支队》的画面浮现在眼前,我们仿佛回到烽火连天的冀中平原——回族儿女顶着炮火,以血肉之躯筑起一道钢铁防线。

中国人民大学历史学院教师张燚明在谈及1959年影片《回民支队》时,提到了两点令他深感触动的方面。他指出,马本斋将军是一位极为重视亲情的人,电影前期展现了他对表弟的严格管束,而在其叛变之后,马本斋毅然选择大义灭亲,展现出家国之间的艰难抉择。这一形象并非虚构,张燚明特别提到:“那个前去劝降马本斋母亲的亲戚,我在若干史料中都曾见到相关记载。”

此外,电影中还有一个场景——马本斋凝视母亲遗物,情感深沉而克制。张燚明表示,亲情在影片中多次浮现,但每一次的呈现都蕴含着不同的意义,其背后真正主导的,是抗日救亡的民族大义。这一点不仅贯穿电影叙事,也反映出历史上马本斋将军的真实抉择。

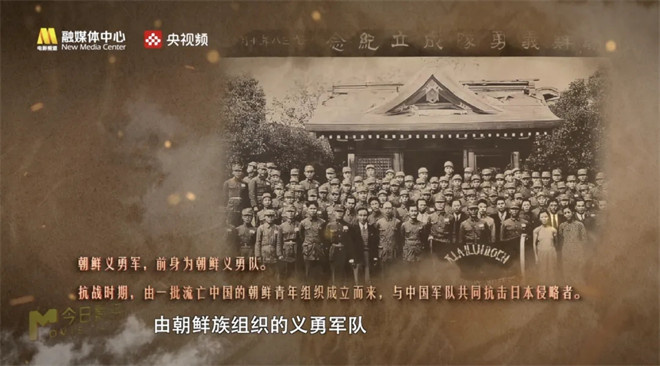

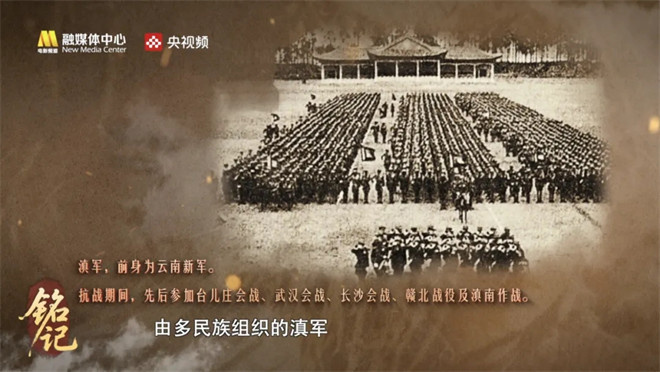

十四年抗战是一场全民族的抗战,它不仅属于某一个民族,而是属于中华民族大家庭中的每一个成员。除了回民支队,在延安还活跃着由朝鲜族同胞组成的义勇军,正面战场上也有多民族共同作战的滇军。他们与各族儿女并肩而立,同心挽救民族于危亡。在那段峥嵘岁月中,真正实现了“地无分南北,人无分老幼”,全国人民共同守护这片土地与山河。

而当《明月几时有》的镜头伴随诗句徐徐展开,我们的视线又转向东南沿海,看见港澳台同胞与大陆儿女同心协力,冒着生命危险转移文化人士,深情写下“家国同心”的铮铮誓言。

电影《八女投江》中,抗联女战士巾帼不让须眉,她们毅然走入冰冷江水,生命虽被吞噬,热血却永远奔流于民族记忆;《一个和八个》里,曾经的土匪、罪犯,不论出身纷纷投身抗日洪流,在夕阳中定格为不屈的背影。正是这些来自五湖四海、不同身份的人们,共同汇聚成人民战争的磅礴力量,让一个“大写的中国”在烽火中屹立不倒。

精神丰碑:穿越八十年的铭记

八十年过去了,孩子誓死守护守护的信已成文物,回民支队的刀早已锈蚀,但那段历史从未走远,它仍矗立在我们心间,如一座永不褪色的丰碑。

我们永远记得,是万众一心的力量让我们战胜侵略者。八十年后的今天,这份力量仍将指引我们——走向一个更光明的未来。

[1905电影网]独家原创稿件,未经授权不得转载,违者将追究其相关法律责任

特别声明:以上文章内容仅代表作者观点,不代表本站观点或立场。如有关于作品内容、版权或其它问题请于作品发表后与我们联系。

零时古怪 - 中国第一时事资讯综合门户

零时古怪 - 中国第一时事资讯综合门户