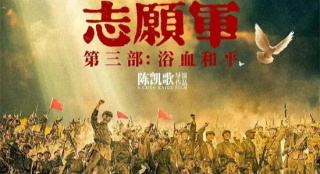

1905电影网专稿 历经三年,《志愿军》系列电影迎来收官之作——《志愿军:浴血和平》。影片聚焦于抗美援朝战争中惊心动魄的停战谈判,并以被称为“和平之门”的上甘岭战役,为这场立国之战画上荡气回肠的句号。

和平,不仅是人们对美好生活的向往,更似父母的温暖怀抱,亦是我们今日习以为常的繁华日常。

影片点燃了观众心中共同的家国情怀,许多人在观影后留下了真挚的感言:

有观众为最终的胜利欢欣鼓舞,由衷地为祖国感到自豪;有观众深刻指出,和平并非与生俱来,而是需要我们以实力去争取、去捍卫;更有观众感言,和平就是我们今天身处的繁华盛世,是每一天平凡而安稳的日常。

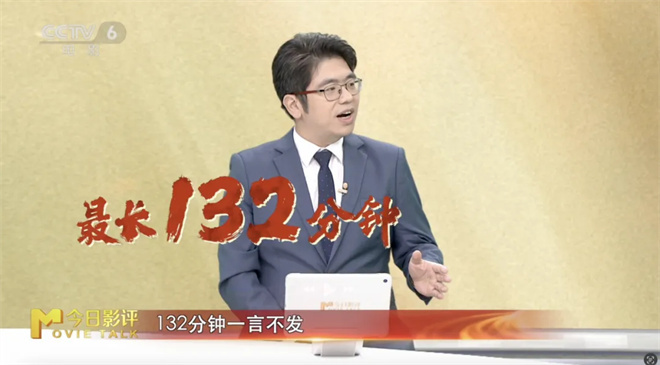

《今日影评》“国庆赴佳片”特别策划,本期节目让我们跟随军事评论员白孟宸,从军事历史视角出发,深度解读《志愿军:浴血和平》这部史诗终章。

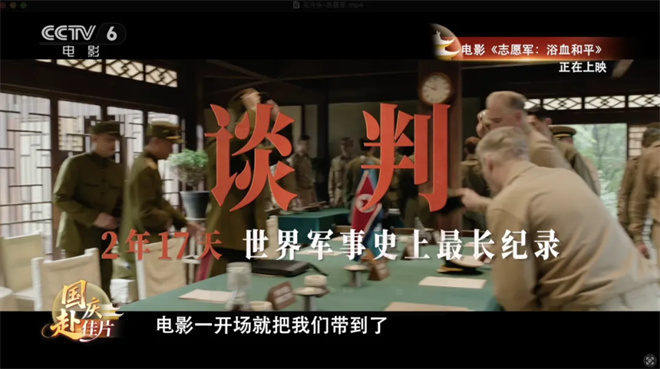

谈判桌:无声的战场

电影开场便将观众带回气氛紧张的谈判现场。片中呈现了158次大会、733次小会、五次中断等数字,这些数字背后,是无数不为人知的博弈与艰辛努力。

白孟宸指出,1951年7月10日首次谈判时,中朝代表团仅约60人;至1952年4月,已扩大至640人以上。这一变化源于美方并非真心寻求平等对话。美方曾在一天谈判中沉默132分钟,甚至多次刚开会即宣布休会,最短一次仅持续25秒。

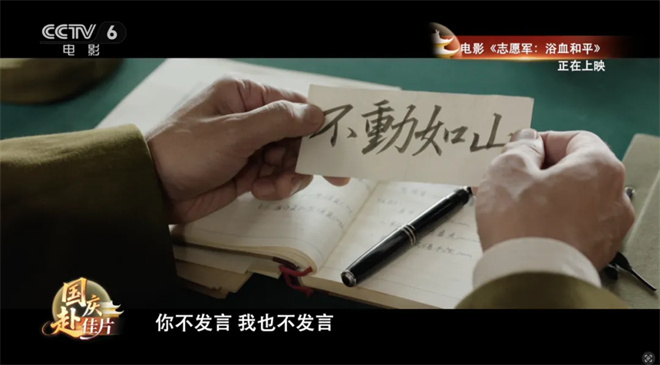

在李克农同志的指挥下,中朝代表以“坐下去”的策略应对,同时通过战场、国际舆论等多方面斗争,最终迫使美韩重回谈判桌,实现平等对话。

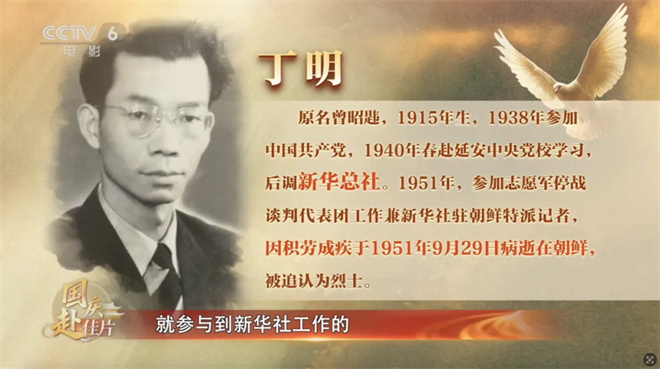

这一过程中,许多英雄献出生命。如姚庆祥排长,以及以新华社丁明同志为原型的角色林月明,他们牺牲在停战谈判的前线。

正是这些烈士的鲜血,托举起最终飞向天空的和平鸽。谈判桌上的每一句话,其分量都源于战场上的得失。

上甘岭:用血肉守护“和平之门”

从第一部《志愿军》中的松骨峰战役,到第二部的铁原阻击战,再到第三部的上甘岭战役,影片完整呈现了抗美援朝战争的关键节点。

白孟宸从军事角度分析指出,这一系列战役体现了我在朝鲜战场上作战方式的整体演进。在第一次至第三次战役期间,无论是松骨峰还是长津湖战役,都让美军认识到中国轻步兵部队的强大战斗力。而到了第四、第五次战役,美军已开始有针对性地企图压制我轻步兵优势。

上甘岭战役标志着战争从“运动战”转入“阵地战”阶段。上甘岭作为五圣山主峰,是战场制高点,因此,双方争夺异常激烈。我军依托坑道战术,发挥步兵英勇精神,顶住美军190万发炮弹、5000多枚重型航弹的猛攻。

战役结束后,山体被削低三米,土壤中混杂着无数战士残骸,每平方米伤亡超过七人。我军以坑道、炮兵与集中作战,证明了自己能与美军进行对等作战。

影片中,黄继光舍身堵枪眼的片段,成为许多观众的泪点。

白孟宸特别提到“血衣”这一细节:许多烈士以站姿牺牲,血衣与火药残渣粘在身上,需用温水软化后一点点剪下。

黄继光烈士在牺牲前写下自己的名字,他深知若不挺身阻挡火力点,就无法换来每个中国人所渴望的和平。

和平:不是等来的孩子,而是搏来的明天

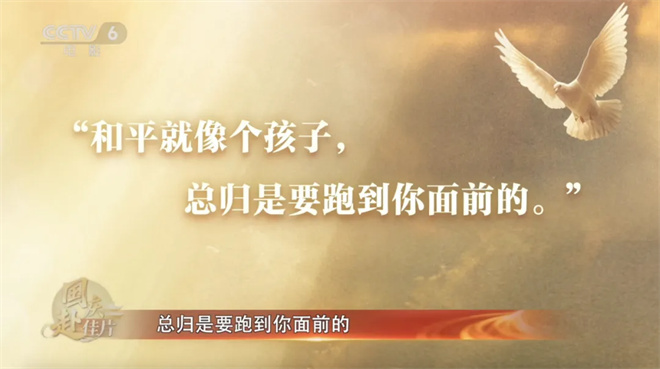

“和平就像个孩子,总归是要跑到你面前的。”影片中的这句台词触动无数观众。我们如今习以为常的每一天,都是先辈流血拼命却未必能等到的明天。

对此,白孟宸认为:“和平确实如需要呵护的孩子,但它的到来不能仅靠等待,而是要靠努力的。”

从《志愿军》第一部中中国在联合国发出铿锵声音,到后来恢复合法席位;从战场归来的将士,到隐姓埋名数十载、投身“两弹”研制的科学家——中国人从未停止为和平筑基的努力。

“和平这个孩子,比1953年时已长大一些。”白孟宸说,“这背后,是几代中国人前赴后继的接续奋斗。”

影片结尾,那只在阳光中飞翔的和平鸽,宛如自战火中重生的凤凰。它昭示着:真正的和平,从来都要穿越硝烟、跨越牺牲,才能最终降临人间。

[1905电影网]独家原创稿件,未经授权不得转载,违者将追究其相关法律责任

特别声明:以上文章内容仅代表作者观点,不代表本站观点或立场。如有关于作品内容、版权或其它问题请于作品发表后与我们联系。

零时古怪 - 中国第一时事资讯综合门户

零时古怪 - 中国第一时事资讯综合门户