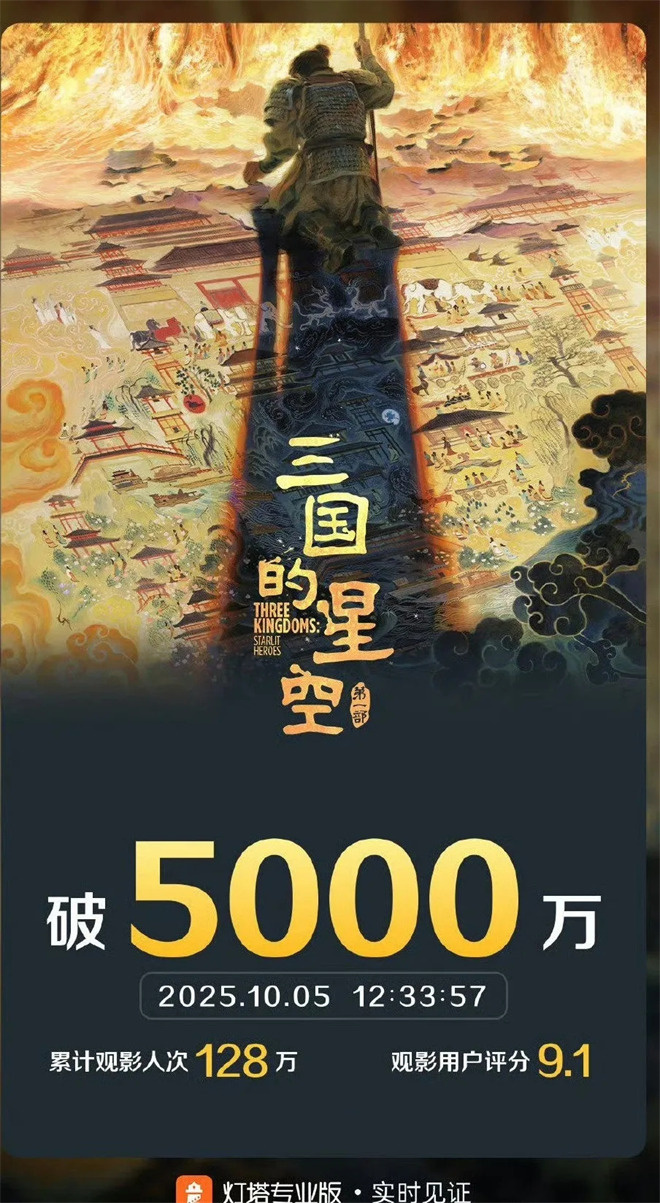

1905电影网专稿 国庆档影视市场佳作云集,一部聚焦三国历史的影片《三国的星空第一部》凭借独特的叙事视角与精良的制作,成为观众热议的焦点。截至目前,该片票房超过5000万,豆瓣评分7.4,稳坐国庆档口碑排行前三。

为深入解读这部作品的创作初心与艺术亮点,《今日影评》国庆特别节目“国庆赋佳片”特邀影片导演于孟、袁原,一同畅谈影片背后的故事,带领观众走进那个波澜壮阔的三国时代,探寻不一样的曹操形象。

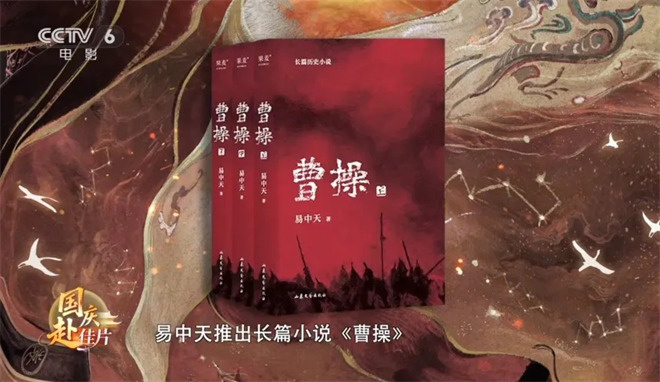

《三国的星空第一部》的诞生,并非偶然的灵感迸发,19年前,《易中天品三国》点燃一场跨越时空的三国热,3年前,易中天推出长篇小说《曹操》。

易中天老师分享到,此前举办的一场小读者见面会上,有小读者主动提问:“你这个小说能不能拍成一部电影?”正是这个充满期待的提问,为他们带来了关键启发,也让将三国故事以电影形式呈现的想法正式落地。

《三国的星空第一部》由易中天老师编剧并监制,从曹操的视角展开,聚焦其讨董卓、迎天子、战官渡的乱世征程。这部由110家公司、2251人打造的史诗巨制,将如何用动画颠覆认知中的三国世界呢?

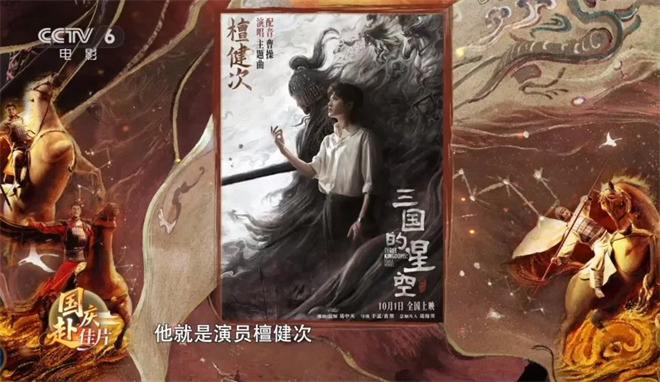

影片中,曹操的配音引发了观众的广泛讨论——不少网友在听完后惊呼“完全听不出来是檀健次的声音”,其一句“要下战表吗”更是凭借极具感染力的声线“抓牢”观众注意力。为何选择演员檀健次为曹操配音,而非专业配音演员?这一问题也成为网友线上征集提问中的焦点。

面对这一疑问,导演于孟、袁原给出了详细解答:在影片配音创作的初期,团队曾聆听过大量不同声音样本,却始终未能找到与曹操形象高度契合的音色。直到有人推荐檀健次的声音样本,团队在试听的瞬间便达成共识——易中天老师评价“好像就是他,味对了”,双方就此“一拍即合”确定由檀健次为曹操配音。

两位导演还特别强调了檀健次的敬业态度:“有好几次他一开口,听到那个声音,我们都会起鸡皮疙瘩。”这种对角色的精准诠释与投入,让檀健次的配音不仅贴合曹操的人物气质,更赋予了角色独特的情感张力,打破了观众对“专业配音”的固有认知,用“合适的声音”为角色注入了灵魂。

提及曹操,多数观众的第一印象往往源于《三国演义》或传统三国题材戏曲、影视剧——一个野心勃勃、权谋深重的“枭雄”。但《三国的星空第一部》中的曹操,却与这一刻板形象大相径庭。

对此,易中天老师给出了深刻解读:“如果说我这个电影里的曹操跟你的印象不一样,多半是因为你的印象来自《三国演义》或其他文艺作品,而非历史形象。我们的艺术形象,只是与部分观众以往接触的形象不同,这很正常。”

一千个人心中有一千个曹操,而影片团队希望做的,是为观众提供一个全新的视角,去认识历史中更真实的曹操。导演袁原回忆,曾向易中天老师请教“心中的曹操是怎样的人”,得到的答案令人动容:“他认为曹操是一个在那个时代下,悲剧的、不完整的理想主义者。”

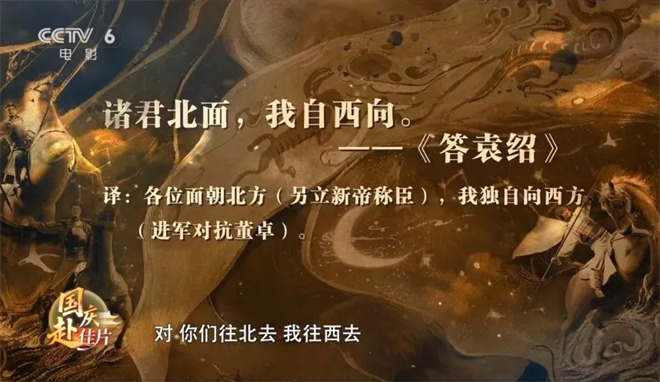

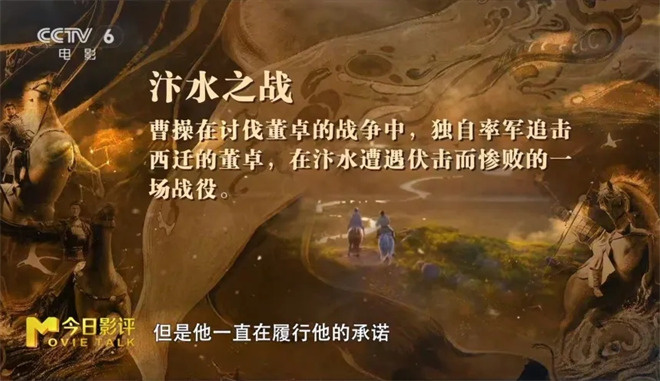

这一观点在影片中得到了充分体现。历史上,曹操曾有过“心存汉室、忠于汉室”的阶段,他说出的“诸君北面,我自西向”便是最好的证明——当时天子被董卓挟持于长安,袁绍等十八路诸侯意图在北边另立皇帝以谋取私利,而曹操却坚持“匡扶汉室”,哪怕只剩自己一人,也始终履行承诺。

即便遭遇失败,他也会迅速招兵买马、修身养息,在挫折中变得更加成熟。这种“理想主义者”的特质,正是影片想要传递给观众的核心——曹操并非只有“枭雄”一面,他的坚守与执着,更值得被看见。

除了人物塑造,影片中的战争场面,尤其是官渡之战的呈现,也收获了观众的高度评价。有观众评论:“尤其喜欢战役大场面,官渡之战万箭齐发,兵分三路,霹雳车、圆阵、一字长蛇,各种战术排兵布阵,打得有来有回。”

作为历史上著名的“以少胜多”战役,官渡之战的真实历史持续时间长,如何在电影有限的篇幅内既还原历史精髓,又避免场面单调?影片团队给出了极具巧思的艺术化处理方案。

首先是“天时”的运用。导演于孟介绍,团队特意选取了历史上官渡之战中的一个关键时间点——9月1日,这一天曹袁双方在平原作战时恰逢日食,曹操正是利用这次日食“侥幸躲避了一次大歼灭”,为后续胜利埋下伏笔。这一细节不仅还原了历史中的关键转折,更让战争场面增添了几分宿命感与戏剧性。

其次是“器械”的展现。导演袁原表示,汉代战争其实“打得挺斯文,有契约精神”,但若完全按照史实呈现,篇幅过长会显得单一。因此,影片在第二章特意加入汉代军事器械的展示,如霹雳车等,让画面更具视觉冲击力,丰富了战争场面的层次。

最后是“节奏”的把控。影片将官渡之战的决战段落设计得极具紧张感:“指挥官在部署的同时,他的军队在不停地行动,遇到了不同的困难。”这种“紧张之后的胜利”,为观众带来了强烈的“爽感”,既满足了大众对战争场面的视觉期待,又通过战术细节的呈现,传递了汉代战争的历史特点,实现了“好看”与“有深度”的平衡。

曹操的一生波澜壮阔、极为复杂,而《三国的星空第一部》并未试图呈现其完整人生,而是将叙事焦点放在了曹操“三十五岁到四十六岁”这一关键阶段。

易中天老师解释:“在一部两个多小时的电影之内,是不可能拍完曹操一生的。我们这个时候表现的是一个按今天的年龄算三十五岁的曹操,包括配音演员檀健次,刚好也是三十五岁。”

为何选择“三十五岁”这一年龄节点?在古代,由于人均寿命较短,“三十五岁”与现代的“三十五岁”有着截然不同的人生意义——当时若二三十岁未能建功立业,人生便可能已步入中晚年。

而影片中的曹操,在三十五岁时散尽家财、领兵迎天子、讨伐董卓,即便遭遇失败、理想主义暂时覆灭,也能迅速调整状态,回到老家重新出发。

导演于孟对这一阶段的曹操有着深刻的理解:“曹操是一个面对巨大失败有钝感力的人,他不纠结失败,因为他是向前看的人,挺不内耗的。”

这种“不内耗”的人生态度,成为影片传递的重要价值观——过去会给我们教训,但它的确已经过去了,明天眼前的路你还要走下去,就看你怎么选择了,别回头,向前看。

对于现代观众而言,这种“三十五岁的困境与坚守”更具共鸣。影片通过曹操的经历,让观众看到:无论是古代英雄还是现代普通人,在人生的关键阶段都会面临挑战与挫折,但真正重要的,是像曹操一样保持向前看的勇气,不被过去的失败束缚,在成长中寻找新的可能。

[1905电影网]独家原创稿件,未经授权不得转载,违者将追究其相关法律责任

特别声明:以上文章内容仅代表作者观点,不代表本站观点或立场。如有关于作品内容、版权或其它问题请于作品发表后与我们联系。

零时古怪 - 中国第一时事资讯综合门户

零时古怪 - 中国第一时事资讯综合门户