1905电影网专稿 正在热映的影片《阳光俱乐部》讲述心智停留在孩童时期的吴优,在母亲确诊胰腺癌晚期后,以“阳光疗法”陪伴母亲,哥哥吴迪寻医求药。兄弟俩用不同方式,让母亲在爱与温暖中走完最后旅程。

近几年,以老年人为主要角色的电影越来越多,人口老龄化已成为我国新时代重要的社会议题,截至目前,我国老年人口数量已超三亿,占总人口的22%,积极应对人口老龄化已上升为国家战略。

本期《今日影评》特别邀请到中国人民大学人口与健康学院老年学系副教授谢立黎,一同走进这部电影,解读其背后蕴含的社会意义与人文关怀。

打破刻板印象:老年群体的需求升级与多元生活

在《阳光俱乐部》中,主角母亲是一个热爱化妆、钟情跳舞的“社牛”形象,这一角色打破了大众对老年人“暮气沉沉”的传统认知,引发了广泛共鸣。

谢立黎副教授指出,这个角色更像是老一代与新一代老年人的结合体,既有着传统父母“只要孩子高兴自己就高兴”的无私特质,又展现出新时代老年人需求变迁的鲜明特征。

随着社会经济的发展和生活水平的提高,我国老年群体的需求已逐渐从生存型向发展型转变。正如影片中母亲所热爱的跳舞、摄影、书画等兴趣爱好,如今已成为众多老年人生活的重要组成部分。

此外,“银发旅游”市场的持续升温,也从侧面印证了老年群体对高品质、多元化生活的追求。这些变化都在告诉我们,老年人的生活状态早已不是我们过去想象的那般单调乏味,他们正以积极乐观的姿态拥抱生活,展现出“满级人类”的活力与风采。

这种需求的转变背后,是社会进步带来的观念革新。老年人不再仅仅满足于物质生活的富足,更追求精神世界的充盈与自我价值的实现。《阳光俱乐部》通过对母亲这一角色的塑造,促使我们重新审视对老年群体的认知,摒弃刻板印象,给予他们更多元的理解与尊重。

直面生死困境:临终选择背后的社会命题

即便老年群体始终保持乐观积极的生活姿态,展现出蓬勃活力,但从客观情况来看,他们仍是各类事故的高发群体。正如影片中原本阳光开朗、热爱生活的母亲突然遭遇重病,这一突如其来的变故将两个儿子推向了不同的选择路口。

大儿子吴迪作为一名医生,秉持着对现代医学技术的信仰,遍访名医,甚至计划前往美国寻找特效药,坚信必须“一救到底”。

而二儿子吴忧则选择了另一条道路,以“阳光的力量”为母亲进行精神疗愈,希望让阳光照进母亲的心房。

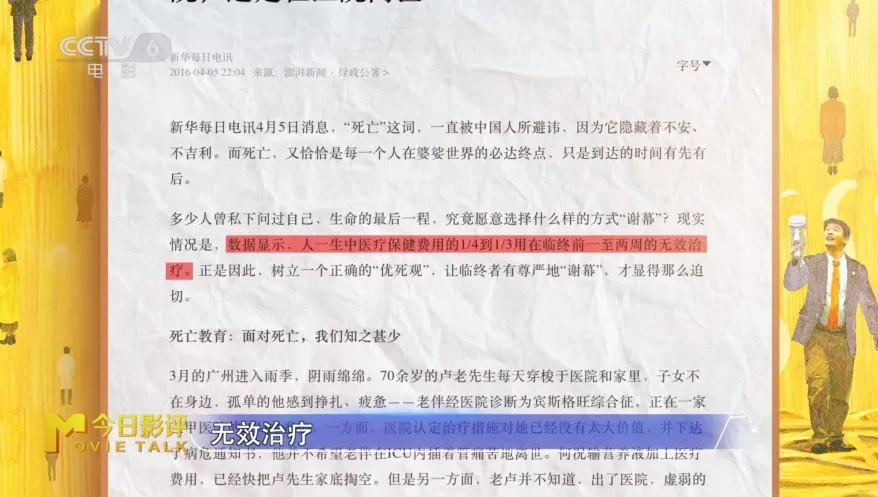

谢立黎副教授分析道,大儿子吴迪的反应代表了绝大多数人在面对亲人临终时的普遍心态。在我国,死亡教育长期缺失,大多数人缺乏对死亡的正确认知,也不知道如何面对和理解死亡,在亲人生命垂危之际,相信医学成为了唯一的选择。作为子女,放弃对父母的治疗被普遍视为“不孝”,因此“全力救治”成为了默认的唯一选项。

然而,相关数据显示,人一生当中的医疗保健费用,有四分之一到三分之一都用在了临终前一至两周的无效治疗上。当吴迪发现自己一直坚信的医学技术无法挽救母亲的生命时,他陷入了崩溃,这一情节深刻地展现了传统救治观念与医学局限性之间的矛盾,也让观众开始反思:面对死亡,除了全力救治,我们是否还有其他选择?

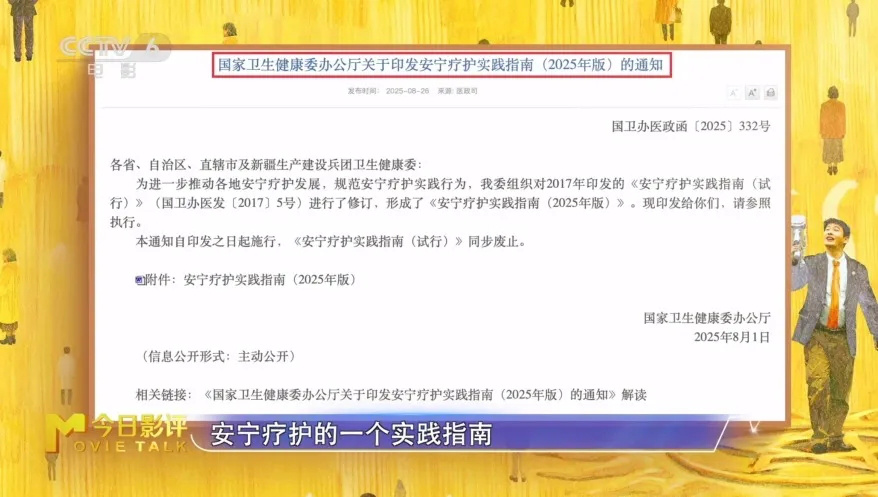

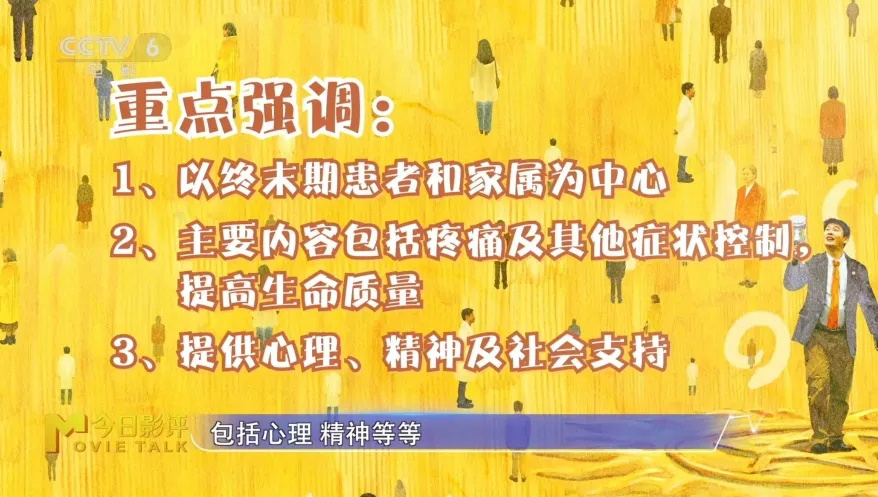

安宁疗护:守护生命最后时光的尊严与温暖

事实上,我国正在逐步推广和发展的“安宁疗护”,为解决这一困境提供了新的思路。今年八月份,国家正式出台了《安宁疗护实践指南》,明确了安宁疗护以患者和家属为中心的核心理念,旨在通过有效的疼痛控制、心理支持、精神慰藉等多方面服务,最大程度减少患者的痛苦,守护生命最后时光的尊严。

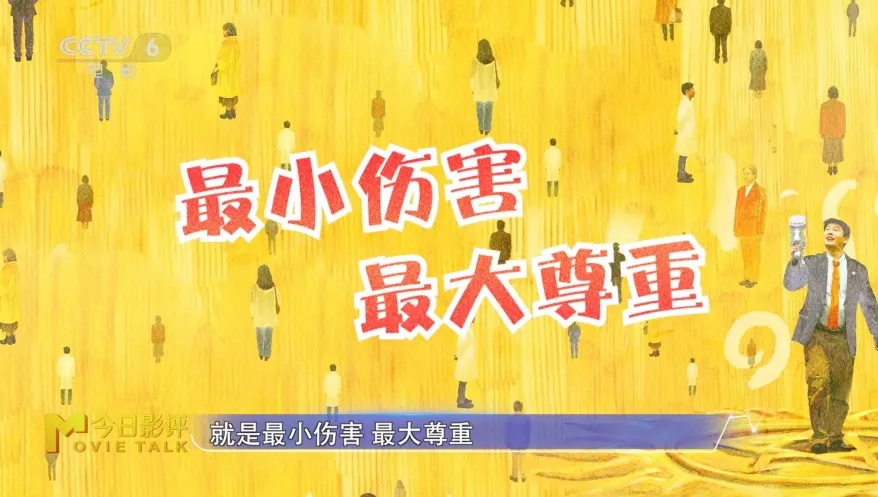

谢立黎副教授强调,安宁疗护的核心原则是“最小伤害、最大尊重”。在传统的临终治疗中,插管等激进治疗手段往往会给患者带来巨大的痛苦,既违背了“最小伤害”的原则,也在一定程度上忽视了患者的意愿,违背了“最大尊重”的原则。而安宁疗护则更注重患者的主观感受,尊重患者的生命选择。

但值得注意的是,安宁疗护理念的普及和实践面临着诸多挑战。一方面,由于认知不足,很多人对安宁疗护存在误解,认为它是“放弃治疗”“不尊重生命”;另一方面,面对死亡,患者本人也可能会有求生欲望的动摇,家属更是难以做出这样艰难的选择。

影片中,二儿子吴忧虽有轻度认知障碍,但他简单、乐观、天真、直接的性格,让他能够勇敢地迈出选择安宁疗护的一步,避免了母亲遭受更多痛苦。谢立黎副教授将其称为“大愚有智”,吴忧的选择看似“愚笨”,实则蕴含着对生命本质的深刻理解,也让观众看到了选择安宁疗护所带来的积极意义。

阳光之源:爱、陪伴与自我实现的生命慰藉

电影名为《阳光俱乐部》,那么究竟是谁为母亲的生命带来了阳光?谢立黎副教授给出了深刻的解读。

首先,二儿子吴忧无疑是重要的“阳光使者”。他所践行的,正是安宁疗护的核心理念。他用陪伴、关爱和积极的心态,为母亲营造了温暖舒适的生活环境,让母亲在生命的最后阶段感受到了无尽的温暖与慰藉。他坚信“多晒太阳,阳光就可以照进心房”,这种简单而纯粹的信念,不仅温暖了母亲,也感染了身边的人。

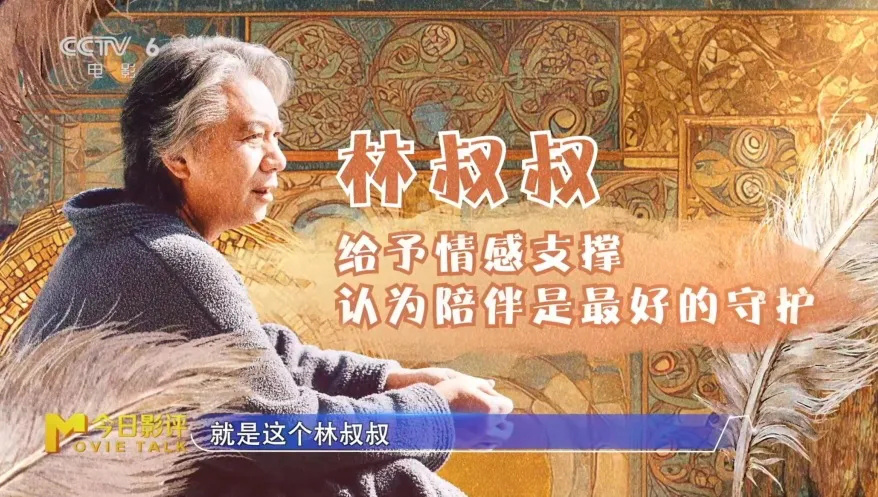

其次,林叔叔的出现为母亲的生命注入了别样的阳光。影片前半段,母亲的生活重心似乎都围绕着儿子们,为了迁就吴忧,她会悄悄穿上或脱下西装;听到吴忧叫她“杰西卡”,她会立刻回应。

但当她与林叔叔相处时,她完全沉浸在自己的幸福之中,与林叔叔在厨房开心做饭,甚至听不到吴忧的呼唤。在这段关系中,母亲不再是“为子女而活”,而是真正为自己而活,她找到了属于自己的爱情与幸福。

谢立黎副教授认为,影片中的母亲是一个“幸福地离开”的人,因为在生命的最后阶段,她被爱、被照顾、被需要。林叔叔的爱情让她感受到了情感的滋养,大儿子吴迪的科学照料为她的健康提供了保障,而小儿子吴忧对她的依赖则让她感受到了自身的价值。这种“善终”,正是安宁疗护所追求的目标,也是每个人对生命最后阶段的美好期许。

影片社会价值:对老龄化与生命的深度思考

《阳光俱乐部》作为一部聚焦老年群体和临终关怀的电影,其社会价值远超影片本身。在人口老龄化日益加深的当下,这部电影的出现恰逢其时,它不仅让观众看到了老年群体的真实生活与需求,更引发了社会对老龄化相关问题的广泛关注与深度思考。

影片中的背景音乐《Don't worry,Be happy》,更像是对所有观众的一种慰藉与启示,面对生命中的困境与离别,保持乐观的心态,珍惜当下的美好,或许就是最有效的应对方式。

谢立黎副教授表示,希望通过这部电影,能够让更多人了解安宁疗护的理念与价值,推动死亡教育的普及,让社会对老年群体给予更多的关注、理解与尊重。同时,也希望能够引发相关部门对老龄化问题的进一步重视,完善养老服务体系,提升老年群体的生活质量与生命尊严。

[1905电影网]独家原创稿件,未经授权不得转载,违者将追究其相关法律责任

特别声明:以上文章内容仅代表作者观点,不代表本站观点或立场。如有关于作品内容、版权或其它问题请于作品发表后与我们联系。

零时古怪 - 中国第一时事资讯综合门户

零时古怪 - 中国第一时事资讯综合门户